日本を代表する伝統陶器のひとつ「唐津焼(からつやき)」。佐賀県唐津市を中心に生まれ、約400年の歴史を持つこの焼き物は、素朴で温かみのある表情と、使うほどに味わいを増す“育つ器”として多くの人に愛されています。一見シンプルながらも、釉薬の流れや土の質感が生み出す個性は、どれひとつとして同じものがなく、日常の食卓を豊かに彩ります。本記事では、唐津焼の歴史や技法、他の焼き物との違い、そして選び方や楽しみ方までをやさしく解説。焼き物初心者の方でも理解しやすく、唐津焼の魅力に自然と引き込まれる内容になっています。あなたもぜひ、唐津焼の世界をのぞいてみませんか?

唐津焼とはどんな焼き物?

唐津焼の起源と歴史的背景

唐津焼は、16世紀後半に朝鮮半島から渡来した陶工たちによって始まったとされ、日本の陶芸史の中でも古い歴史を持つ焼き物のひとつです。もともとは日用の雑器として広く使われていましたが、江戸時代には茶道具としての評価が高まり、「一楽、二萩、三唐津」と称されるほど、茶人たちに愛された陶器として知られるようになりました。特に、自然な風合いや控えめな装飾が、“わび・さび”の美意識と深く結びついていると評価されています。唐津焼は時代の流れの中で進化を続けながらも、今もなお、土と炎が織りなす素朴な美しさを大切にした器づくりが受け継がれています。

唐津焼の産地と現在の窯元

唐津焼は、主に佐賀県唐津市およびその周辺地域で作られている陶器です。現在も多くの窯元が点在しており、伝統を守りながら新たな作品づくりに挑戦しています。中里太郎右衛門窯や隆太窯、岡本作礼窯などは特に有名で、国内外から高い評価を受けています。また、近年では若手作家や女性陶芸家も多く活躍しており、伝統と革新が共存する陶芸の町として注目を集めています。それぞれの窯元が異なる技法や美意識を持ち、個性あふれる作品を生み出しているため、唐津焼は「ひとつの様式にとどまらない多様性」が魅力です。

茶人に愛された理由

唐津焼が茶の湯の世界で高く評価されてきたのは、その飾らない美しさと自然な風合いにあります。釉薬の流れや窯変(ようへん)による偶然の表情、器の微妙な歪みさえもが「わび・さび」の精神に通じ、控えめながらも深い味わいを感じさせる器として茶人たちに重宝されてきました。また、茶碗や水指、花入れなどの茶道具としても優れており、機能性と芸術性を兼ね備えている点も魅力です。現代でも唐津焼は茶の湯の場だけでなく、日常の食卓でもその美しさを発揮し、静かな存在感で心を癒す器として親しまれています。

唐津焼の主な特徴

素朴で温かみのある質感

唐津焼の最大の特徴は、素朴でやさしい表情を持つ土の質感にあります。高温で焼成される陶器でありながら、どこかやわらかく、手になじむような風合いが魅力。飾りすぎず、自然なままの姿を大切にするその姿勢は、使う人の心をほっと和ませてくれます。釉薬の流れや焼き色の変化が生む「窯変(ようへん)」は、まさに自然との共演によって生まれる唯一無二の美。華やかさはありませんが、控えめな中に深みのある味わいがあり、使えば使うほどに愛着が湧いてくる器として、幅広い年代に支持されています。

多彩な釉薬表現と技法

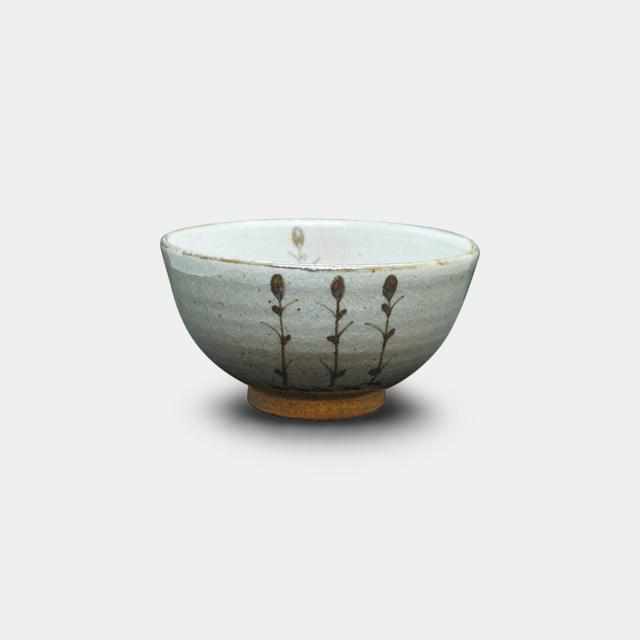

唐津焼には、斑唐津・絵唐津・朝鮮唐津・井戸唐津・三島唐津など、多くの技法や装飾の種類が存在します。たとえば、斑唐津は白濁した釉薬がまだらにかかり、柔らかく優しい印象に。絵唐津は鉄絵で草花などを描いた素朴な絵付けが特徴です。朝鮮唐津は黒と白の釉薬が大胆に流れる、力強い表現が魅力。また、釉薬のかけ方、焼成の具合によって同じ技法でも仕上がりがまったく異なるのが唐津焼の奥深さです。こうした技法の違いを知れば、器選びの楽しさがより一層広がります。

手仕事による個体差と“育つ器”

唐津焼の器は、**一つひとつ職人の手で丁寧に作られているため、すべてが“唯一無二”**です。同じ型、同じ釉薬を使っていても、焼成の具合や土の状態により微妙に異なる仕上がりになります。そうした個体差こそが唐津焼の魅力であり、器との“出会い”を特別なものにしてくれます。また、使い続けることで器の表面に貫入(かんにゅう)と呼ばれる細かいヒビ模様が入り、**色艶が深まり味わいを増していく「育つ器」**でもあります。この経年変化を楽しむことができるのは、量産品にはない手仕事の魅力。唐津焼は、日常をともに過ごすうちに、あなたにとって唯一無二の存在になっていく器です。

唐津焼と他の焼き物との違い

有田焼や萩焼との比較

唐津焼は、同じく九州を代表する焼き物である有田焼や萩焼としばしば比較されます。有田焼は白磁に精密な絵付けが施された華やかな磁器であるのに対し、唐津焼は土の質感を活かした控えめで素朴な陶器です。一方、萩焼は山口県萩市周辺で生産され、貫入と吸水性の高さが特徴ですが、唐津焼の方が表面の釉薬に表情が出やすく、より大胆な色合いや技法の幅広さがあります。また、唐津焼は使うごとに味わいが増すという点で萩焼と似た性質を持ちつつ、より日常使いに耐える実用性の高さと丈夫さが魅力です。それぞれの焼き物に個性がありますが、唐津焼は特に“自然体の美”を大切にする人に選ばれています。

陶器としての使いやすさと耐久性

唐津焼は、陶器ならではの温もりを持ちながらも、比較的高温で焼かれているため耐久性にも優れている点が特長です。日常的に使う湯呑みや皿、鉢などにおいても割れにくく、丈夫で扱いやすいため、初めて陶器を使う人にもおすすめできます。また、厚みのあるつくりのものが多いため、手に持ったときの安定感や使い心地の良さが抜群です。さらに、使い続けることで器の表面に現れる貫入や色の変化も楽しめ、まるで器とともに時を過ごしているかのような特別な感覚を味わえます。この“育つ器”という側面も、唐津焼ならではの大きな魅力です。

器が料理を引き立てる魅力

唐津焼は、料理の見た目や味わいを引き立てる力がある器としても高く評価されています。派手な装飾を避け、土の持つ色や質感を活かした唐津焼の器は、料理そのものの色や形を引き立て、まるでキャンバスのように食材を美しく見せてくれるのです。たとえば、素朴な家庭料理でも唐津焼の器に盛りつけるだけで、料理に奥行きが生まれ、食卓がぐっと上質な雰囲気に変わります。また、釉薬の濃淡や模様の揺らぎが一品一品の盛り付けを引き立て、料理と器の調和を楽しむことができるのも唐津焼の魅力です。プロの料理人や料理研究家の間でも、盛り映えの良さと扱いやすさから支持されています。

唐津焼の楽しみ方と選び方

日常使いにぴったりの器たち

唐津焼は、その丈夫さと温もりある風合いから、日常使いの器として非常に人気があります。湯呑みや飯碗、取り皿、小鉢など、普段の食卓で気軽に使えるアイテムが豊富に揃っており、和洋を問わずどんな料理にもなじみます。特に、料理の盛り付けが難しく感じる方でも、唐津焼の器を使うことで自然と料理が映えるという魅力があります。毎日の食事を少し特別にしてくれる唐津焼の器は、「使うことで美しさを感じる」存在。季節や気分に合わせて、器を選ぶ楽しさも広がります。手にしっくりと馴染み、使うたびに愛着が深まる――そんな暮らしの道具として、唐津焼はぴったりです。

茶道具・酒器としての価値

「一楽、二萩、三唐津」と称され、茶の湯の世界でも愛されてきた唐津焼は、茶碗・花入れ・水指などの茶道具としても高い評価を受けています。その理由は、過剰な装飾を避け、自然な歪みや釉薬の流れなどを“美”として捉える精神にあり、茶の湯の“わびさび”にぴったり合致するからです。また、ぐい呑みや徳利などの酒器も人気があり、手のひらで感じる土のぬくもりや口当たりのやさしさが、お酒をより美味しく感じさせてくれると好評です。日常使いの器としてはもちろん、特別な時間を豊かに彩る“道具”として、唐津焼は今も多くの人に支持されています。

初心者におすすめの選び方

初めて唐津焼を手にする方には、湯呑みや小皿などのベーシックなアイテムからのスタートがおすすめです。器の重さ、手触り、色合いなど、日常の中で使いやすいかを基準に選ぶと、長く愛用できる一品になります。また、同じ技法でも窯元や作家によって個性が大きく異なるため、実際に手に取って選べる直売所や展示会での購入が理想的です。オンライン購入の場合も、サイズ感や釉薬の表情などが詳しく記載された信頼できるショップを選びましょう。さらに、使い込むことで貫入が入り、器が変化していく楽しみも唐津焼の醍醐味。選ぶ時点で完璧な見た目を求めるのではなく、「育てていく楽しみ」がある器を選ぶことが、唐津焼との素敵な出会いにつながります。

まとめ

唐津焼は、素朴であたたかみのある質感、土と釉薬が織りなす豊かな表情、そして使うほどに育つ魅力を持った焼き物です。茶の湯の世界でも高く評価されてきた歴史を持ち、今では日常使いやインテリアとしても広く親しまれています。多彩な技法や作家ごとの個性が楽しめる唐津焼は、器好きはもちろん、焼き物初心者にもぴったり。料理を引き立て、暮らしにやさしく寄り添う唐津焼を、ぜひあなたの生活に取り入れてみてください。