日本を代表する伝統的な陶器「唐津焼」は、佐賀県唐津市を中心に発展してきた焼き物で、今もなお多くの窯元(かまもと)が伝統と革新を融合させた作品を生み出しています。唐津焼は、一つとして同じものがない土と炎の表情が魅力であり、窯元ごとに異なる作風や技法を持っているのが特徴です。本記事では、唐津焼の窯元に焦点を当て、代表的な名窯から若手作家が活躍する注目窯元までをわかりやすく紹介。実際に窯元を訪れて作品に触れる楽しみ方や、直売所・オンラインショップでの購入方法、陶芸体験などの情報もまとめています。唐津焼の奥深い世界を知る第一歩として、ぜひご覧ください。

唐津焼と窯元の関係とは?

唐津焼の歴史と窯元の役割

唐津焼は、16世紀末ごろに朝鮮半島から渡来した陶工たちによって始まったとされる、日本でも特に古い歴史を持つ陶器のひとつです。その生産は、佐賀県唐津市を中心とする地域で行われてきました。こうした唐津焼の伝統を支えてきたのが、窯元(かまもと)の存在です。窯元とは、陶器を制作・焼成する工房のことを指し、昔ながらの技法を守りながらも、現代のニーズに合わせた作品を生み出す重要な役割を担っています。窯元ごとに使う土や釉薬、焼き方、造形に個性があり、「唐津焼」とひとくくりに言ってもその表現は実に多彩です。こうした多様性こそが、唐津焼の魅力を何百年も支え続けている原動力なのです。

窯元ごとに異なる個性と作風

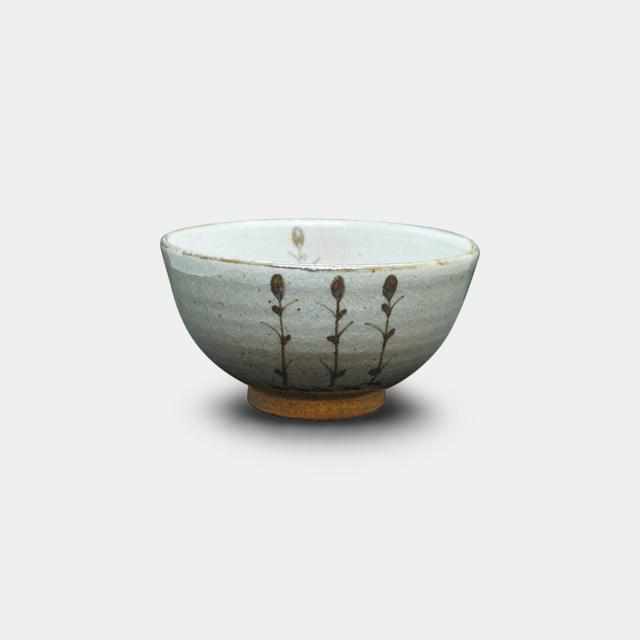

唐津焼の窯元は、いずれも独自の美意識と技術を大切にしています。たとえば、鉄絵を得意とする窯元もあれば、斑唐津のような釉薬表現に強みを持つ窯元もあり、それぞれのスタイルにファンがついています。また、同じ技法を使っていても、釉薬の調合や焼成温度、土の種類によって仕上がりが微妙に変わるため、窯元ごとに生まれる「器の顔」がまったく異なるのも特徴です。どの窯元の作品にも共通して言えるのは、大量生産では味わえない“手仕事のぬくもり”が宿っていること。使うほどに味わいを増す器を探す楽しみは、窯元めぐりならではの魅力です。

現代作家と伝統の継承

唐津焼の窯元には、代々受け継がれてきた家系の職人もいれば、新たな視点で唐津焼に挑戦する若手作家・女性陶芸家など、多様な人材が活躍しています。特に最近では、伝統的な技法を守りながらも、現代のライフスタイルやデザイン感覚を取り入れた作品が注目されています。たとえば、マットな質感の器やシンプルな形状で洋食器と合わせやすいものなど、若い世代にも支持される新しい唐津焼のかたちが次々と誕生しています。伝統を守ることと、今の時代に合わせて進化すること。この2つのバランスを見事に両立させているのが、現代の唐津焼窯元の魅力と言えるでしょう。

有名な唐津焼の窯元紹介

中里太郎右衛門窯|唐津焼の重鎮

中里太郎右衛門窯(なかざと たろうえもんがま)は、唐津焼の中でもとりわけ格式高い窯元として知られ、400年以上の歴史を誇ります。日本で初めて重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定された中里無庵氏をはじめ、代々続く陶芸家たちが伝統的な唐津焼の技法を守りながらも、時代に応じた作品を発表し続けています。斑唐津、絵唐津、朝鮮唐津といった代表的な技法を用いた作品は、美術的価値が高く、全国の茶人やコレクターから熱い支持を受けています。また、窯元にはギャラリーと直売所が併設されており、実際に手に取ってその重厚感や美しさを確かめながら購入することも可能です。

岡本作礼窯|日常使いの美を追求

岡本作礼(おかもと さくれい)窯は、「用の美」を追求する作風で知られる人気窯元です。シンプルでありながら、土や釉薬の表情が豊かに現れる器は、料理を引き立てる日常使いの器として高い評価を得ています。特に湯呑みや皿、飯碗といった普段使いのアイテムが充実しており、“使って心地よい”“飽きのこない美しさ”を実感できる唐津焼として、リピーターも多く存在します。岡本作礼氏の作品は、手仕事の跡を感じる温もりがありながらも、モダンで洗練された印象を持ち合わせており、和洋問わず幅広いスタイルの食卓に馴染みます。

隆太窯|現代の感性を取り入れた器づくり

**隆太窯(りゅうたがま)**は、現代唐津焼を代表する作家・中里隆(なかざと りゅう)氏によって設立された窯元です。伝統を重んじながらも、現代アートの感性や自由な発想を取り入れた器づくりが特徴で、シンプルながらも奥深い色彩と造形に定評があります。代表作である白釉のシリーズや鉄釉を用いた器は、静かな中にも存在感を放ち、料理を引き立てる力を持っています。また、隆太窯は自然に囲まれた場所にあり、ギャラリーや工房の見学も可能。器づくりの現場を間近で感じながら、お気に入りの一品を選ぶ楽しさも味わえます。若い世代やデザイン感度の高い方にも人気の窯元です。

そのほか注目の唐津焼窯元

若手作家が活躍する窯元

唐津焼の世界では、伝統を継承しながらも独自の感性を発揮する若手作家たちが注目を集めています。たとえば、「健太郎窯」は中里隆氏の次男・中里健太郎氏による窯で、父の影響を受けながらも、より軽やかで現代的なデザインが特徴です。また、木俣薫氏の「薫陶房」なども、自然釉を活かした独特の表情と、洗練されたフォルムが評価されています。こうした新世代の作家による窯元は、唐津焼の伝統的なイメージにとらわれず、カフェ風のインテリアや現代食器としての唐津焼を提案しています。これから唐津焼を取り入れたいという若い世代にも、ぜひおすすめしたい窯元です。

観光客に人気の窯元ショップ

唐津市内やその周辺には、観光客が気軽に立ち寄れる窯元併設のショップやギャラリーが点在しています。たとえば「唐津焼 ぐい呑み館」や「唐津焼ギャラリー一番館」などは、複数の窯元の作品が一度に見られるセレクト型のショップで、お土産や自宅用の器選びにぴったり。また、工房と隣接した直売所では、職人が制作中の様子を見学できたり、器について直接説明を聞けたりと、器に込められたストーリーを感じながら購入できるのも大きな魅力です。観光の合間に立ち寄れるような立地も多く、初めての唐津焼選びにも最適なスポットが揃っています。

オンラインでも買えるおすすめ窯元

遠方にお住まいの方でも、唐津焼を楽しめるのがオンラインショップの魅力です。近年では、多くの窯元が公式サイトや通販サイトを通じて作品を紹介・販売しており、スマートフォンやPCから気軽に注文できる環境が整っています。たとえば、「隆太窯」や「岡本作礼窯」などは、使い方やサイズ、焼き上がりの個体差についても丁寧に解説された商品ページを展開しており、初めての方にも安心。ギフト包装や海外発送に対応している窯元も増えており、日常用から贈答用まで、目的に合った唐津焼を自宅にいながら選べるのが魅力です。こまめにチェックすれば、期間限定商品や新作も見逃しません。

唐津焼の窯元めぐりを楽しむ

窯元めぐりのモデルコース

唐津市周辺は比較的コンパクトなエリアに複数の窯元が点在しているため、一日で数ヶ所の窯元を巡ることが可能です。たとえば、唐津駅を起点に「中里太郎右衛門窯」からスタートし、続いて「隆太窯」や「岡本作礼窯」、若手作家の「健太郎窯」などを訪れるモデルコースが人気です。各窯元には直売所やギャラリーが併設されていることが多く、気に入った作品をその場で購入できるのが嬉しいポイント。窯元ごとに風景や建物の雰囲気も異なり、散策しながら自然や歴史にも触れられるため、焼き物ファンだけでなく観光目的の方にもおすすめのルートです。

直売所・工房での購入ポイント

窯元の直売所で器を購入する最大の魅力は、一点ものとの出会いがあることです。同じシリーズであっても、手仕事でつくられる唐津焼は釉薬のかかり方や焼き上がりに個体差があるため、自分の手に馴染む器を見つける楽しみがあります。また、作家本人やスタッフから器に込めた思いや技法の解説を直接聞けることも魅力のひとつ。こうした対話を通して選んだ器には、特別な愛着が湧くはずです。購入時は、使用上の注意点や手入れ方法も一緒に確認しておくと、長く大切に使うことができます。自分だけの“日常の器”に出会える場所として、窯元の直売所はとてもおすすめです。

窯元での陶芸体験・イベント情報

唐津焼の魅力をさらに深く体験したい方には、窯元での陶芸体験プログラムがおすすめです。初心者でも気軽に挑戦できる手びねりやろくろ体験を用意している窯元が多く、旅の思い出作りにもぴったり。自分で作った器は、焼成後に郵送してもらえるため、世界に一つだけの唐津焼として長く愛用できます。

また、毎年秋には「唐津焼展」や「唐津焼まつり」などのイベントが開催され、窯元ごとの新作発表や割引販売、作家とのトークイベントなども楽しめます。窯元の作品が一堂に会する機会として、初心者からコレクターまで幅広い層に人気です。こうした体験やイベントを通じて、唐津焼の奥深さを体感してみてはいかがでしょうか?

まとめ

唐津焼の魅力は、土と釉薬が織りなす素朴で奥深い美しさ、そして窯元ごとの個性豊かな表現にあります。伝統を守り続ける老舗窯元から、若手作家が活躍する新しい窯元まで、多彩なスタイルが共存しているのが唐津焼の大きな魅力です。直売所での器選びや工房見学、陶芸体験を通じて、作品が生まれる背景を知ることができれば、日々の暮らしの中で使う器への愛着も深まります。オンライン購入も便利ですが、現地での“窯元めぐり”は、唐津焼の世界に触れる特別な時間になることでしょう。あなたも、自分だけの唐津焼と出会ってみませんか?