「一楽、二萩、三唐津」と称されるほど、茶の湯の世界で高く評価されてきた唐津焼(からつやき)。その素朴であたたかみのある風合いは、日常使いの器としても根強い人気を誇ります。佐賀県唐津市を中心に発展してきた唐津焼は、土の質感を活かした飾らない美しさと、手に馴染む心地よさが魅力。現在では伝統技法を守りながらも、現代作家による新しい表現も加わり、さらに多くの人々に親しまれています。この記事では、唐津焼の特徴や歴史、代表的な種類、選び方のポイント、購入・体験方法までをわかりやすくご紹介します。焼き物初心者の方も、長年のファンの方も、唐津焼の奥深い世界をぜひお楽しみください。

唐津焼とはどんな焼き物?

唐津焼の定義と産地について

唐津焼とは、主に佐賀県唐津市およびその周辺地域で作られている陶器のことを指します。16世紀後半に朝鮮半島から渡来した陶工たちによって始まったとされ、日本国内では非常に古い歴史を持つ焼き物のひとつです。現在も唐津市内を中心に、多くの窯元や作家が活動を続けており、国の伝統的工芸品にも指定されている地域の誇りとも言える存在です。唐津焼は、料理やお茶を引き立てる「用の美」を追求し続けてきた焼き物で、器自体が主張しすぎることなく、日常に溶け込む自然体の美しさが評価されています。

他の陶器との違い

唐津焼は、他の日本陶器と比べて装飾が控えめで、土の素朴な風合いを大切にしているのが大きな特徴です。たとえば、有田焼のような磁器は白く艶やかで絵付けも華やかですが、唐津焼はあくまで陶器。表面に微妙な凹凸があり、釉薬の流れや焼き具合による自然な表情が魅力です。また、唐津焼は鉄分を多く含む土を使用しており、焼成後には赤みがかったり黒っぽくなったりと、土そのものの個性が現れる点も特徴です。こうした自然の風合いは、使い手の手に馴染み、**長く使うことで味わいが深まる“育つ器”**として愛されています。

唐津焼が茶人に愛された理由

唐津焼は古くから茶の湯の世界で高い評価を受けてきた焼き物で、千利休をはじめとする茶人たちに親しまれてきました。その理由のひとつが、余白や不完全さに美を見出す“侘び寂び”の精神に唐津焼が深く通じていることにあります。華やかさではなく、土の質感や自然な釉薬の流れ、歪みのあるフォルムなど、唐津焼の持つ素朴でありながら奥行きのある美が、茶の湯の理念と調和したのです。また、使う人の手になじみやすく、器としての実用性も高かったことから、茶席の定番として多くの愛用者を生んできました。現代でもその価値は変わらず、唐津焼は“静かな美”を象徴する陶芸のひとつとされています。

唐津焼の特徴と魅力

素朴で温かみのある風合い

唐津焼の最大の魅力は、素朴で温かみのある表情にあります。華美な装飾を施すのではなく、土そのものの質感や焼成時に偶然生まれる釉薬の流れ、焼き色の変化など、自然のままの美しさを大切にしているのが特徴です。釉薬が溶け流れた跡や、窯変(ようへん)と呼ばれる色の変化も、唐津焼ならではの味わいとして評価されています。このような自然体の風合いは、使うたびに心がほっと和み、日常に寄り添う器として高い支持を受けています。料理や飲み物を引き立てる名脇役でありながら、しっかりとした存在感を持つのが唐津焼の魅力です。

手作りならではの個体差と表情

唐津焼は、一点ずつ職人の手によって成形・施釉・焼成されるため、同じ形・同じ釉薬でも表情がすべて異なるのが特徴です。たとえば、釉薬のかかり方によって色の出方が微妙に異なったり、窯の中の火の当たり方で焼き色に変化が出たりと、「唯一無二」の個性を持つ器が生まれます。そうした個体差は、工業製品にはない“器との出会い”を感じさせ、手にした瞬間に「これは自分のための器だ」と感じられる特別な魅力となります。長く使うことで色艶が変化し、自分だけの味が加わっていく“育つ器”としての面白さも、唐津焼が愛される理由のひとつです。

多彩な技法と装飾表現

一見素朴に見える唐津焼ですが、実はさまざまな技法や表現方法が存在します。たとえば、鉄絵で自由に絵柄を描く「絵唐津」、白濁した釉薬が斑点状にかかる「斑唐津」、黒く艶のある釉薬が特徴の「朝鮮唐津」など、それぞれ異なる風合いと美しさがあります。また、土に象嵌模様を施す「三島唐津」や、灰釉を用いた「井戸唐津」など、同じ唐津焼の中でも技法によって印象が大きく異なるため、コレクション性も高いです。こうした多彩な表現を楽しめるのも唐津焼の魅力であり、使い手の好みに応じた選び方ができるのが嬉しいポイントです。

唐津焼の主な種類

絵唐津・斑唐津・朝鮮唐津とは

唐津焼には、多彩な技法によって生み出されるさまざまな種類があります。中でも代表的なのが、**絵唐津(えがらつ)・斑唐津(まだらがらつ)・朝鮮唐津(ちょうせんがらつ)**です。

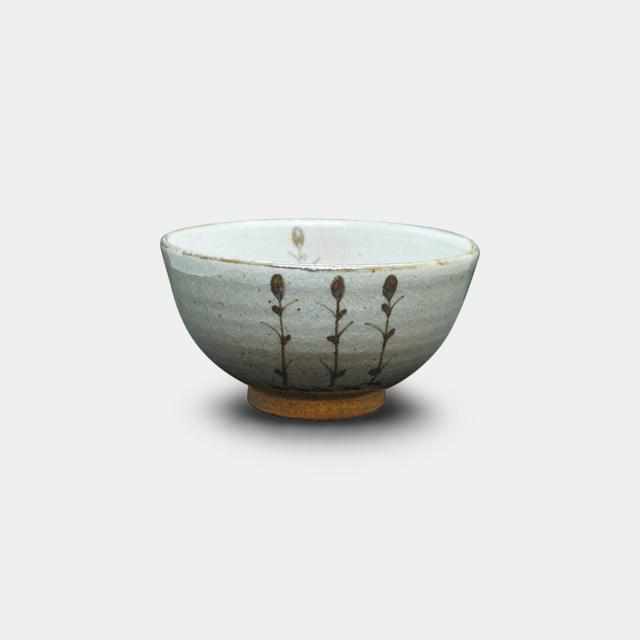

絵唐津は、鉄絵の具を使って草花や幾何模様を手描きする技法で、筆の勢いや素朴な表情が魅力。余白を活かした構図と、のびやかな線描が特徴で、控えめながら個性を感じさせる器に仕上がります。

斑唐津は、白濁した藁灰釉が器全体にかかり、まだら模様のように見えるのが特徴。乳白色の優しい表情と、ランダムな釉薬のかかり具合が、柔らかな印象を生み出します。

朝鮮唐津は、黒釉と白釉を組み合わせて大胆な色彩コントラストを表現する技法で、最も力強く個性的な印象を与えます。釉薬の溶け合いが生む模様は、自然の偶然性を楽しむ唐津焼の真骨頂です。

井戸唐津・三島唐津などのバリエーション

唐津焼にはさらに、井戸唐津や三島唐津など、より装飾性の高い技法も存在します。

井戸唐津は、朝鮮半島の井戸茶碗にルーツを持つスタイルで、口縁がやや外側に反った形状と、灰釉による深い色味が特徴です。使うほどに艶を増し、まさに“育つ器”として茶人から愛されてきました。

三島唐津は、器の表面に細かな文様(印花)を押し、その上から白化粧土をかけて模様を浮き立たせる技法。繊細でリズミカルなデザインが特徴で、日常の中にさりげない美しさを添える器として人気があります。

これらの技法を駆使した唐津焼は、シンプルながらも奥深い魅力を持ち、ひとつひとつ異なる個性を楽しめるのが大きな特徴です。

現代作家による唐津焼の新しい表現

近年では、伝統を受け継ぎながらも、新しい表現を模索する現代作家の唐津焼も注目されています。たとえば、従来の釉薬に独自の工夫を加えたり、フォルムをモダンにアレンジしたりすることで、より幅広いライフスタイルにマッチする器が生まれています。

また、現代作家は器を“使う道具”としてだけでなく、“アート作品”としての側面も追求しており、個展やギャラリーを通じて評価を高めています。これにより、唐津焼は「伝統的で古風なもの」というイメージから、現代的で洗練された焼き物へと進化を遂げているのです。

初めて唐津焼を手にする方にも親しみやすい作品が増えており、日常の食卓やインテリアとして取り入れやすいデザインも豊富になっています。今後の唐津焼の展開にも、ぜひ注目してみてください。

唐津焼の楽しみ方と選び方

食器・酒器としての日常使い

唐津焼は、その素朴で温かみのある風合いと丈夫さから、日常使いの器としても非常に人気があります。湯呑み、飯碗、皿、鉢、酒器など、種類が豊富で、和食はもちろん、洋食との相性も良く、現代の食卓にも自然に馴染みます。特に、釉薬のかかり具合や焼き色の微妙な変化は、料理を引き立てる絶妙な背景となり、盛り付けた瞬間に“器ごと美味しさを演出する”効果があります。酒器としても、口当たりの良さや手に持ったときのしっくり感が心地よく、焼酎や日本酒をより豊かに味わえるのが魅力。普段使いすることで唐津焼の表情が育ち、自分だけの器になっていく過程も楽しみのひとつです。

茶道具やインテリアとしての価値

唐津焼は、「一楽、二萩、三唐津」と称されるほど、茶道具としても高く評価されている焼き物です。特に茶碗や水指(みずさし)、花入れなどは、茶の湯における“わび・さび”の美意識を体現する器として重宝されています。土の風合いや釉薬の流れ、時に現れる歪みさえもが味わいとなり、静かな存在感で空間を引き締める力を持っています。また、最近では、唐津焼をインテリアアイテムとして飾る人も増えており、オブジェや一輪挿し、キャンドルホルダーなど、暮らしを彩る作品としての注目も高まっています。和モダンな空間はもちろん、ナチュラルな北欧風のインテリアにもよく合い、**和洋問わず調和する“器以上の存在”**として楽しめます。

初心者でもわかる器選びのポイント

初めて唐津焼を選ぶ際には、用途・大きさ・デザインの3つの視点を意識すると失敗がありません。まず用途を明確にすることで、湯呑み・皿・鉢などどの器を選ぶべきかが見えてきます。次に大きさや重さを確認し、実際に使うシーンをイメージしながら“持ちやすい・洗いやすい”といった実用面にも注目しましょう。最後に大切なのが、デザインや釉薬の表情。唐津焼は一点ごとに異なる風合いを持つため、直感的に「これだ」と感じる器との出会いも大切にしたいところです。また、オンライン購入の場合は、窯元や作家の説明、写真の角度や質感の情報をしっかり確認するのがおすすめです。気軽に使える器から始め、少しずつ自分のスタイルに合った唐津焼を揃えていく楽しさもあります。

唐津焼の購入・体験方法

唐津市内の窯元・直売所での購入

唐津焼の本場、佐賀県唐津市では、多くの窯元が直営の販売所やギャラリーを併設しており、現地ならではの作品に直接触れて購入することができます。地元でしか出会えない一点物や、アウトレット価格で提供される器など、窯元ならではの魅力的なラインナップが揃っています。また、作家本人と直接会話できる機会もあり、器が作られた背景やこだわりを聞くことで、より深く唐津焼の世界を味わうことができます。有田焼の町並みとはまた違い、唐津の自然と調和した静かな窯場を巡るのは、旅の醍醐味のひとつ。器選びだけでなく、文化的な体験としてもおすすめのスポットです。

オンラインショップ・百貨店での購入方法

遠方で現地に行けない場合でも、オンラインショップや百貨店を通じて唐津焼を購入することが可能です。公式窯元の通販サイトや、工芸品専門のECサイトでは、写真やサイズ、使用シーンの説明が丁寧に掲載されており、安心して選ぶことができます。特に近年では、ギフト対応や名入れサービスなども充実しており、贈り物としても活用しやすくなっています。百貨店では、有名作家の個展や期間限定フェアが開催されることもあり、実際に手に取って確かめることができるのがメリット。初めて唐津焼を購入する方には、こうした信頼性のある販売ルートからの購入が安心です。

陶芸体験やイベントで唐津焼に触れる

見るだけでなく、**実際に自分で唐津焼を作ってみたい!**という方には、陶芸体験もおすすめです。唐津市内のいくつかの窯元や陶芸館では、成形や絵付けなどを体験できるプログラムが用意されており、初心者でも安心して参加できます。土の感触を確かめながら、自分だけの器を作る時間は、日常を忘れる貴重なひととき。完成した作品は後日焼成され、世界に一つだけの唐津焼として手元に届く楽しみもあります。

また、毎年秋に開催される「唐津くんち」や「唐津焼展」などのイベントでは、最新作やお買い得品が多数並ぶほか、作家や窯元と直接触れ合える機会も豊富。文化と伝統が息づく唐津の街で、ぜひ唐津焼の“今”を体感してみてください。

まとめ

唐津焼は、土の温もりを活かした素朴で奥深い美しさが魅力の日本陶器です。茶の湯の世界で重宝されてきた歴史を持ちつつ、現代では食器やインテリアとしても広く親しまれています。絵唐津や朝鮮唐津などの多彩な技法、一点ごとに異なる表情、手に馴染む使いやすさなど、唐津焼ならではの魅力は尽きません。窯元訪問や陶芸体験、オンライン購入など、楽しみ方も多様。暮らしに寄り添い、使うほどに味わいを増す唐津焼を、ぜひあなたの日常にも取り入れてみてはいかがでしょうか。