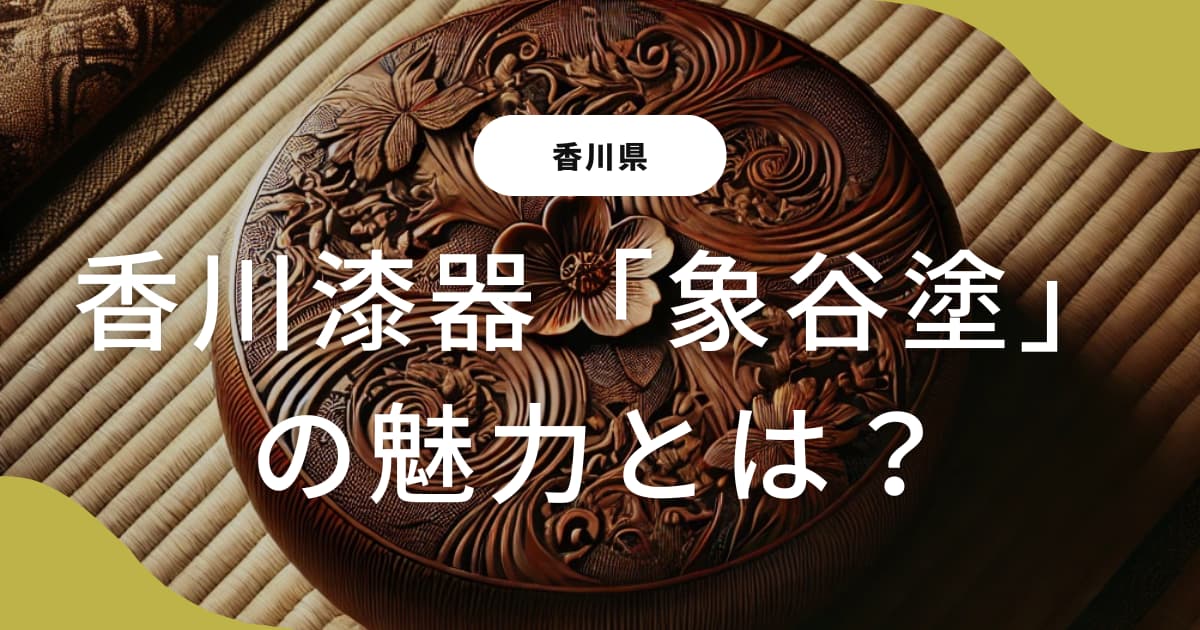

香川県の伝統工芸である「香川漆器」は、日本全国でも高い評価を受けています。その中でも特に「象谷塗(ぞうこくぬり)」は、独特な風合いと使い込むほどに味わいが増す塗り方として知られています。本記事では、象谷塗の歴史や特徴、製造技法、購入方法、お手入れ方法まで詳しく解説します。香川漆器の魅力に触れ、あなたの生活に取り入れる参考にしてください。

香川漆器「象谷塗」とは?基本情報を解説

象谷塗の概要と特徴

象谷塗(ぞうこくぬり)は、香川県で発展した独自の漆塗り技法の一つであり、伝統的な香川漆器の代表的な技法の一つとして広く知られています。その最大の特徴は、木目の美しさを活かしながら仕上げる点にあります。通常の漆塗りでは、木目を隠してしまうことが多いのですが、象谷塗では何層にも漆を塗り重ねた後に表面を研ぎ出すことで、木目が浮かび上がり、自然な風合いが引き立つよう工夫されています。この研ぎ出しの技術により、独特のマットな質感が生まれ、しっとりとした落ち着きのある仕上がりになります。

さらに、象谷塗は使い込むほどにその魅力が増していく点でも人気があります。漆器は一般的に長く使うことで艶が増し、色味にも深みが出る特徴を持ちますが、象谷塗の場合は特にその変化が顕著で、経年によって独自の表情を見せるのが魅力の一つです。また、湿気や乾燥にも強く、丈夫で長持ちするため、実用性にも優れています。日常の食器や茶道具としても愛用されるほか、現代のライフスタイルにもマッチするシンプルなデザインが評価され、幅広い世代に親しまれています。

香川漆器の歴史と象谷塗の誕生

香川漆器の歴史は江戸時代まで遡ります。その発展の契機となったのは、高松藩の初代藩主・松平頼重(まつだいら よりしげ)が、京漆器の技術を取り入れたことです。京漆器は当時、日本各地で高い評価を受けており、その精巧な技術を学ぶことで、香川独自の漆器文化が築かれていきました。その後、地元の気候や風土に合わせて発展を遂げ、独特の漆塗り技法が生み出されるようになります。その中で、特に革新的な技法として確立されたのが「象谷塗」です。

象谷塗の名前は、江戸時代後期の名工・玉楮象谷(たまかじ ぞうこく)に由来しています。玉楮象谷は、それまでの漆塗りの技法に独自の研磨技術を取り入れ、木目を活かした新たな表現方法を確立しました。彼の技術は当時としては非常に画期的で、香川漆器の中でも特に個性的な仕上がりを生み出すものとして注目を集めました。以来、その技法は弟子たちや後継者によって受け継がれ、現在に至るまで伝統工芸の一つとして大切に守られています。

象谷塗の魅力と人気の理由

象谷塗が持つ魅力の一つは、シンプルでありながらも奥深い美しさにあります。一般的な漆器のように強い光沢を持つものではなく、木目の質感を残したマットな仕上がりが特徴です。この自然な風合いは、素朴ながらも品があり、落ち着いた雰囲気を演出します。そのため、派手な装飾を好まない人や、和モダンなデザインを求める人にも人気があります。

また、象谷塗は使い込むほどに味わいが増し、経年変化を楽しめる点も多くの愛好者を惹きつける理由の一つです。最初は落ち着いた色合いですが、長年使うことで表面の艶が増し、色がより深みを帯びていきます。これは、漆ならではの特性によるもので、使い手の手の脂や空気中の湿度といった環境要因によって少しずつ変化していくため、まるで生き物のように成長する漆器とも言えます。さらに、現代ではインテリア雑貨やアクセサリーとしても応用されることが増え、伝統的な技法を取り入れながらも新たなスタイルが生まれています。こうした多様な楽しみ方ができる点も、象谷塗が広く支持される理由の一つです。

香川漆器「象谷塗」の技法と作り方

象谷塗の製造工程とは?

象谷塗の製造は、いくつもの繊細な工程を経て完成します。一つひとつの工程が職人の手作業によって丁寧に行われ、伝統的な技法を守りながらも、それぞれの作品に個性が生まれるのが特徴です。以下のような流れで制作が進みます。

1.木地作り(きじづくり)

まず、象谷塗の基礎となる木地を作ります。木地とは、器や皿、茶道具などの漆器の土台となる木製の素材のことです。使用される木材は、主にケヤキやホオノキ、ミズメザクラなど、漆塗りに適した木が選ばれます。これらの木材は乾燥させた後、ろくろや鉋(かんな)を使って削り出し、器や皿の形に仕上げていきます。この工程では、木の目を活かしながらも、滑らかな表面になるように丁寧に調整することが求められます。

2.下地塗り(したじぬり)

木地の表面を整えた後、漆を塗る準備を行います。まず、木地に生漆(きうるし)を塗り、漆が木に浸透するようにします。この工程は「木固め(きがため)」と呼ばれ、木地を丈夫にし、漆の密着を良くする役割があります。その後、布着せ(ぬのきせ)と呼ばれる工程では、補強のために布を貼る場合もあります。そして、下地漆を数回塗り重ね、砥の粉(とのこ)や地の粉を混ぜた下地を塗り込みながら、表面を平滑にしていきます。

3.中塗り・研ぎ出し

下地がしっかり乾燥したら、中塗りとしてさらに漆を塗り重ねます。このとき、漆の厚みを均等にするために、一度塗った漆を乾燥させた後、細かい研磨を繰り返します。この「研ぎ出し(とぎだし)」と呼ばれる工程が、象谷塗の美しい木目を際立たせるための重要なステップとなります。研ぎ出しを行うことで、塗り重ねた漆の層が適度に削られ、木目が徐々に浮かび上がるようになります。

4.仕上げ塗り

最後の仕上げでは、極めて薄い漆を全体に塗布し、象谷塗ならではの独特な風合いを完成させます。この仕上げ漆には透漆(すきうるし)を使用することが多く、透明感のある仕上がりが特徴です。この工程を経ることで、象谷塗の魅力である木の温かみを活かしながらも、しっとりとした落ち着きのある表面が生まれます。

使用される漆と特徴

象谷塗には、通常の黒漆や朱漆といった不透明な漆ではなく、**透漆(すきうるし)**と呼ばれる透明度の高い漆が使用されることが多いです。透漆は、木地の美しい木目をそのまま活かすことができるため、象谷塗の特徴であるナチュラルな仕上がりを生み出します。また、使い込むことで透漆の層が変化し、色味が深まり、より味わいが増すという特性も持っています。

さらに、漆には天然の抗菌作用があり、抗ウイルス性や防腐性に優れている点も特筆すべき特徴です。これにより、象谷塗の器は衛生的に優れ、食品を盛り付ける食器としても安心して使用できます。特に、湿気の多い日本の気候に適しており、木材の呼吸を妨げることなく、カビの発生を防ぐ効果もあります。そのため、漆器は昔から高級な食器や茶道具として重宝されてきました。

仕上げの技法と耐久性の秘密

象谷塗の仕上げ技法の最大の特徴は、研ぎ出しの工程にあります。一般的な漆器のように鏡面のような光沢を出すのではなく、あえてマットな質感を残しながら、木目を浮かび上がらせる技法が採用されています。この技法により、木の自然な表情を最大限に活かしつつ、手触りの良い滑らかな仕上がりになります。また、光の当たり方によって木目の見え方が変わるため、角度によって異なる美しさを楽しむことができます。

耐久性の面でも、象谷塗は非常に優れています。漆は時間とともに硬化し、より丈夫になる特性を持っているため、適切に手入れをすれば何十年にもわたって使用することが可能です。また、漆の層が厚いため、多少の衝撃や傷にも強く、割れにくいという利点があります。特に、湿気や水分に強いため、乾燥によるひび割れが起こりにくいのも特徴です。

さらに、使い続けることで、漆の表面に自然な艶が生まれ、色合いに深みが増していくという点も魅力の一つです。これは「育てる漆器」とも言われ、使い手とともに変化しながら長く愛用できる工芸品として、多くの人々に親しまれています。近年では、こうした伝統的な技法を取り入れたモダンなデザインの漆器も登場し、日常の食卓やインテリアにも取り入れやすいスタイルが人気を集めています。

香川漆器「象谷塗」の代表的な作品と種類

日常使いできる象谷塗の器やお椀

象谷塗の器やお椀は、日常生活に取り入れやすい点が大きな魅力です。一般的な漆器と比べて軽量でありながら丈夫で、落としても割れにくいため、小さな子どもや高齢者が使用する食器としても適しています。また、表面の仕上げが滑らかで、手に持ったときのしっとりとした質感が心地よいのも特徴の一つです。

さらに、象谷塗は木目を活かした自然なデザインが特徴で、シンプルながらも洗練された美しさを持っています。そのため、和食器との相性はもちろんのこと、洋食器や北欧デザインのテーブルウェアともよく馴染みます。例えば、ご飯茶碗や汁椀としてはもちろん、スープボウルやサラダボウルとしても活用できるため、和洋問わず幅広い料理に対応できます。近年では、カフェやレストランでも象谷塗の器を採用する店舗が増えており、その実用性と美しさが再評価されています。

芸術性の高い象谷塗の作品

象谷塗の技法を駆使した芸術作品も多く存在し、工芸品としての価値が非常に高いものもあります。特に、茶道具や飾り皿、香合(こうごう)などの工芸品には、象谷塗ならではの奥深い風合いが活かされています。茶道では、漆器の美しさや手触りの良さが重視されるため、象谷塗の茶碗や茶筒、棗(なつめ)などが重宝されてきました。こうした茶道具は、使い込むほどに色艶が増し、茶道の精神である「侘び寂び(わびさび)」を体現する存在としても評価されています。

また、象谷塗の技術を活かしたアート作品やオブジェも制作されており、現代のアーティストが伝統技法を取り入れた作品を発表することもあります。例えば、木目の美しさを生かした象谷塗のパネルアートや、独自のデザインを施した漆塗りの装飾品などは、伝統とモダンが融合した新しい芸術表現として注目されています。さらに、国内外の美術展や工芸展でも象谷塗の作品が展示される機会が増えており、日本の伝統工芸として高く評価されています。

オーダーメイドの象谷塗製品

近年では、オーダーメイドで象谷塗の家具や特注品を作ることも可能になっており、ライフスタイルに合わせた一点物の作品を手にすることができます。例えば、ダイニングテーブルやチェスト、トレーなどの家具類に象谷塗を施すことで、漆器ならではの上品な質感と耐久性を兼ね備えたインテリアアイテムが生まれます。特に、象谷塗の仕上げは光沢を抑えたマットな風合いが特徴のため、モダンなインテリアとも調和しやすく、和モダンの空間づくりにも最適です。

また、近年ではアクセサリーや時計、スマートフォンケースなどの小物にも象谷塗の技術が応用されており、オーダーメイドで自分だけのオリジナルアイテムを作ることも可能になっています。こうした製品は、職人と相談しながらデザインを決めることができるため、贈り物や記念品としても人気があります。例えば、結婚記念のペアカップや、企業の記念品として特注の象谷塗プレートを制作するケースもあります。長く愛用できるだけでなく、使うほどに味わいが増すため、時間とともにより愛着が湧く特別な逸品となるでしょう。

香川漆器「象谷塗」の購入方法と選び方

象谷塗の購入先と販売店情報

象谷塗は、香川県内の工房や専門店、またはオンラインショップで購入できます。高松市内の工芸品店では、実際に手に取って質感を確かめながら選ぶことができます。主な購入先としては以下のような場所があります。

- 香川漆器の工房や直営店:職人が手掛けた作品を直接購入可能

- 百貨店や伝統工芸品専門店:高級品やギフト向けの商品が豊富

- オンラインショップ:全国どこからでも購入でき、品揃えが充実

本物の象谷塗を見分けるポイント

本物の象谷塗を選ぶ際には、以下の点に注目しましょう。

- 木目の美しさが生かされているか:象谷塗は、木目を活かした仕上げが特徴です。均一な塗りではなく、自然な風合いがあるかを確認しましょう。

- 表面の質感:象谷塗はマットな仕上がりが特徴ですが、手触りが滑らかであることも重要です。

- 職人の銘や証明書の有無:本物の象谷塗には、職人の名前や工房の証明書が付属していることが多いです。

価格相場とコストパフォーマンス

象谷塗の価格は、サイズや仕上げ、作家によって異なります。お椀や小皿は 5,000円~15,000円 程度、茶器や特注品になると 50,000円以上 になることもあります。高価ではありますが、適切なお手入れをすれば長く使えるため、コストパフォーマンスの良い伝統工芸品と言えます。

香川漆器「象谷塗」のお手入れ方法と長く使うコツ

正しいお手入れ方法とは?

象谷塗は繊細な漆器ですが、適切に扱えば何十年も使えます。お手入れの基本を押さえておきましょう。

- 柔らかい布で拭く:使用後は、湿らせた柔らかい布で優しく拭き取ります。

- 洗剤は避ける:中性洗剤を使う場合は薄めて使い、すぐに水で流しましょう。

- 熱湯や電子レンジの使用はNG:急激な温度変化は漆の剥がれの原因になります。

避けるべき使用環境や注意点

象谷塗の美しさを長く保つために、以下の点に注意しましょう。

- 直射日光を避ける:長時間日光に当てると変色する可能性があります。

- 乾燥しすぎないようにする:湿度が低すぎると漆が割れることがあるため、乾燥しすぎない環境で保管しましょう。

- 金属製カトラリーとの併用を控える:漆器は柔らかいため、金属製のスプーンやフォークで傷がつく可能性があります。

修理・メンテナンスは可能?

象谷塗は、長く愛用できる漆器ですが、万が一欠けたり剥がれたりした場合は、修理が可能です。多くの漆器工房では、漆の塗り直しや補修サービスを行っています。職人によるメンテナンスを受けることで、さらに長く使用することができます。

香川漆器「象谷塗」を取り入れた暮らし

日常に取り入れる象谷塗の魅力

象谷塗の漆器は、普段の食卓にも違和感なく馴染みます。例えば、お味噌汁のお椀やお茶碗に象谷塗を使うと、木の温もりを感じながら食事が楽しめます。また、和食だけでなく洋食とも相性が良く、サラダボウルやデザート皿としても活用できます。

ギフトや贈答品としての象谷塗

象谷塗の漆器は、結婚祝いや新築祝いなどの贈り物としても人気があります。特に、ペアのお椀や茶碗は、記念品として喜ばれることが多いです。また、木目を活かしたシンプルなデザインが多いため、どんな家庭にも馴染みやすいのが特徴です。

象谷塗の未来と職人の想い

象谷塗の技術は、香川の職人によって大切に受け継がれています。しかし、現代では職人の高齢化や後継者不足の問題も抱えています。そのため、若手職人の育成や、新しいデザインの開発などが進められています。伝統の技を未来につなぐために、私たちが象谷塗の魅力を知り、使い続けることが大切です。

まとめ

香川漆器「象谷塗」は、江戸時代に生まれた伝統技法であり、木目を活かした独特の風合いが魅力です。購入の際は、工房やオンラインショップで本物を見極めることが大切です。また、象谷塗は正しいお手入れをすれば何十年も使うことができ、修理や塗り直しも可能なため、長く愛用できる逸品です。

日常使いから贈答品まで幅広く活用される象谷塗は、和洋問わずさまざまなスタイルにマッチする漆器です。伝統を支える職人たちの想いを感じながら、あなたの暮らしに象谷塗を取り入れてみてはいかがでしょうか?